Musikalische Interfaces

Die Bedeutung der Informatik nimmt sowohl für das tägliche Leben als auch für viele wissenschaftliche Disziplinen ständig zu. In diesem Zusammenhang besteht die Notwendigkeit, Studierende von eher nicht-technischen Studiengängen an die Funktionsweise und die Zusammenhänge digitaler Systeme heranzuführen. Zu diesem Zweck hat eine interdisziplinäre Projektgruppe - bestehend aus Musikwissenschaftlern und Informatikern - im Rahmen des Programms LehrZeit eine Lehrveranstaltung zum Einsatz digitaler Technologien in der Musikpraxis konzipiert und in Kooperation mit dem Institut für Informatik durchgeführt.

Im konkreten Lehrprojekt arbeiteten Studierende der Musikwissenschaft und der Informatik zusammen, um individuelle Konzepte für neue musikalische Interfaces zu entwickeln und diese in die Praxis umzusetzen. Dieses interdisziplinäre und freie Arbeitsformat stellt auch in didaktischer Hinsicht einen neuen und modernen Ansatz in der Hochschullehre dar. Durch die Arbeit in gemischten Teams konnten individuelle Kompetenzen eingebracht werden, um neuartige Klangerzeugungskonzepte mit unterschiedlichen technologischen Lösungen umzusetzen. Das Einbringen eigener Ideen war dabei ebenso vorgesehen wie die Möglichkeit, die Produkte zu vermarkten und eventuell über Crowdfunding Mittel einzuwerben.

Neben dem Dozenten Philip Schwarzbauer waren vier wissenschaftliche MitarbeiterInnen maßgeblich an der Umsetzung des Projekts und des Kurses beteiligt: David Dücker, Cedric Kreye, Benedict Saurbier und Jiska Schmidt.

Material aus dem Kurs

In Anbetracht des Ziels des Projekts, das Seminar mehrmals durchzuführen, finden Sie hier Arbeits- und Dokumentationsmaterial.

Die Fibonacci-Zahlenreihe ist eine der bekanntesten Zahlenreihen der Mathematik. Sie steht auch in engem Zusammenhang mit vielen musikalischen Kontexten oder Ästhetiken wie Tonsystemen und dem Goldenen Schnitt.

Aus der Fibonacci-Folge lassen sich Zahlenmatrizen ableiten, die mit der Fibonacci Personal Groovebox rhythmische und harmonische Texturen erzeugen. Das Ergebnis ist ein MIDI-Controller, der Klänge mit binär codierten Fibonacci-Zahlen als Parameter erzeugt.

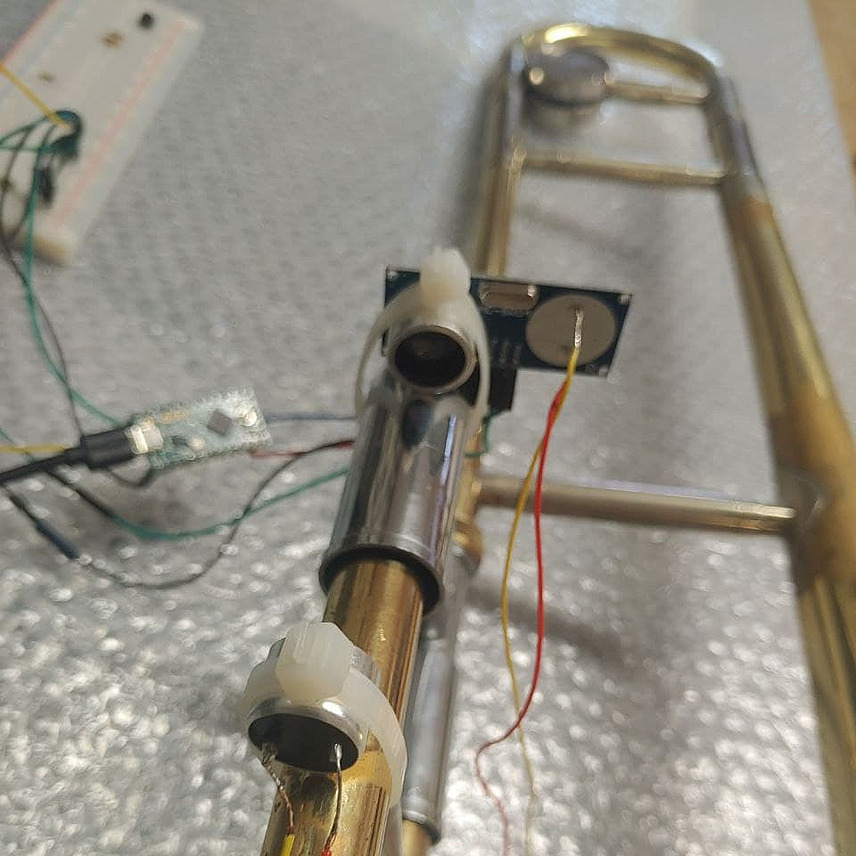

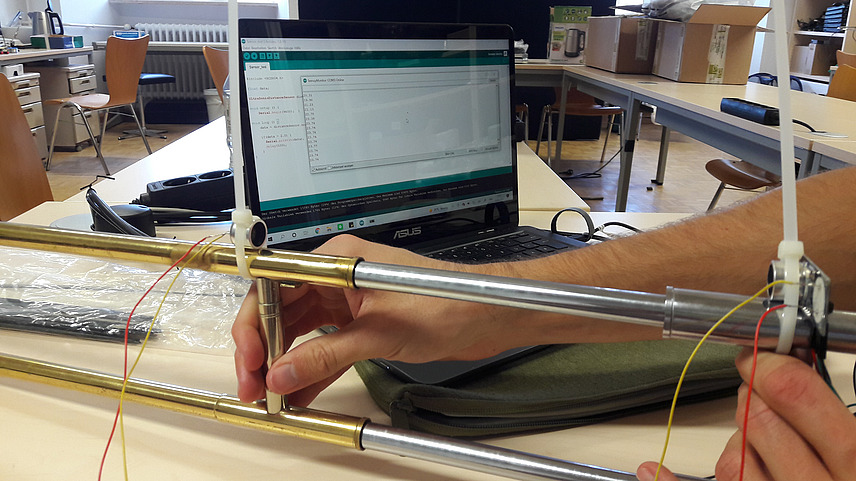

Das Ziel des Posaunensimulators ist es, das Spielgefühl einer echten Posaune anzunähern.

Diese Annäherung besteht darin, dass die Position bzw. die Bewegung des Zuges der Posaune für entsprechende Töne oder Glissandi zwischen den Noten sorgt. Mit einem Knopfdruck kann zwischen den verschiedenen Positionen gewechselt werden.

Anstelle der Lippen des Spielers wird der Ton durch ein selbstgeschriebenes Programm erzeugt: Die von einem Ultraschallsensor erfassten Positionen oder Bewegungen des Posaunenzugs werden in MIDI-Noten der entsprechenden Tonhöhe umgewandelt, die wiederum von den Seminarteilnehmern gespielte Posaunentöne auslösen.

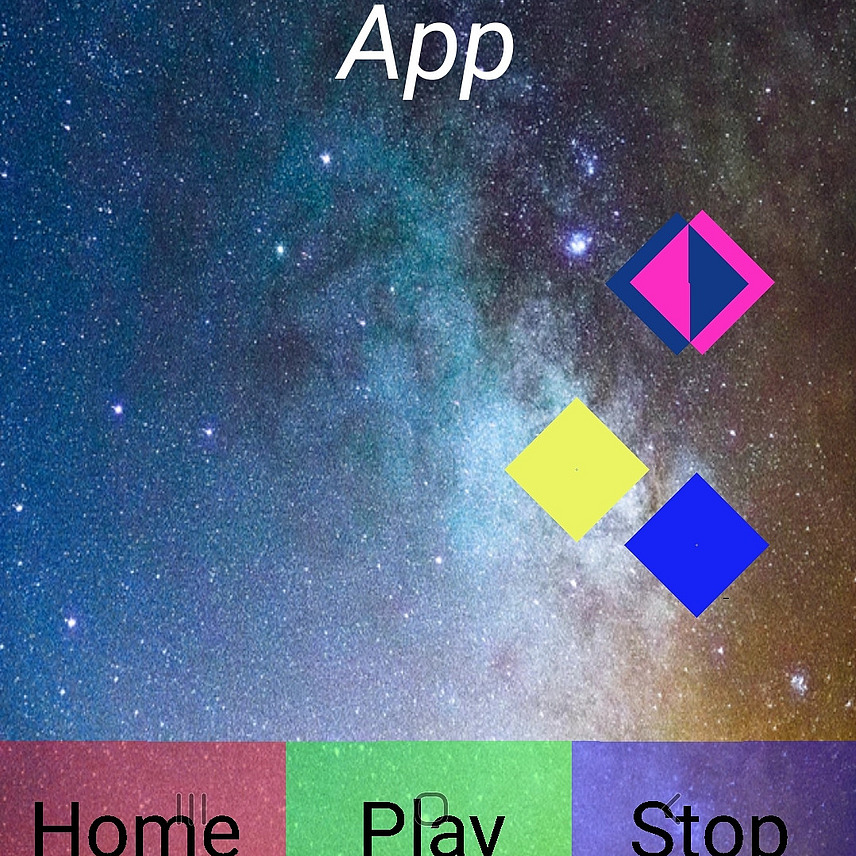

ColorNote nutzt synästhetische Prozesse im Gehirn, um das Spielen von Melodien auf einer virtuellen Tastatur zu ermöglichen. Dazu wird, wie in der Musikpädagogik bereits weit verbreitet, die Zuordnung einer Farbe zu einem bestimmten Ton als Code für die Wiedergabe von Melodien verwendet. Eine Aufnahme- und Speicherfunktion steht ebenfalls zur Verfügung, so dass die Stücke nicht nur reproduziert, sondern auch für andere App-Nutzer freigegeben und veröffentlicht werden können.

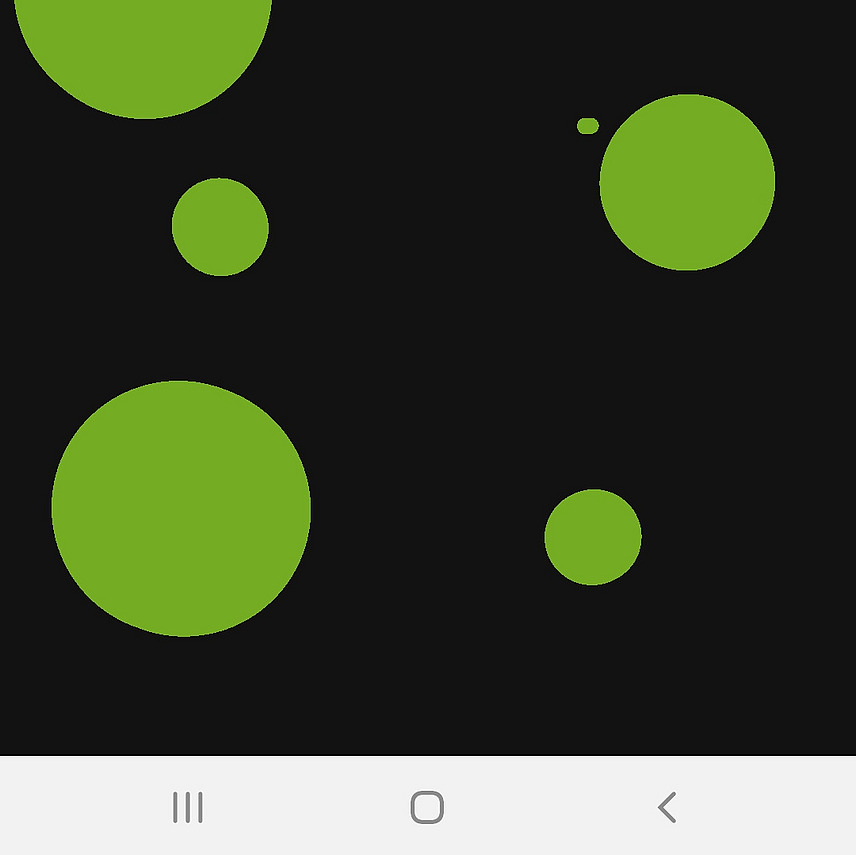

Die SoundApp erzeugt nach dem Zufallsprinzip verschiedene Klänge und visualisiert sie mit geometrischen Formen. Jeder Form ist ein eigener Sound zugeordnet. Es ist auch möglich, eigene Muster zu zeichnen, die vertont werden können.