Berichte & Aktivitäten

Internationale Auftakttagung des Sonderforschungsbereichs ›Produktion von Migration‹, Oktober 2024

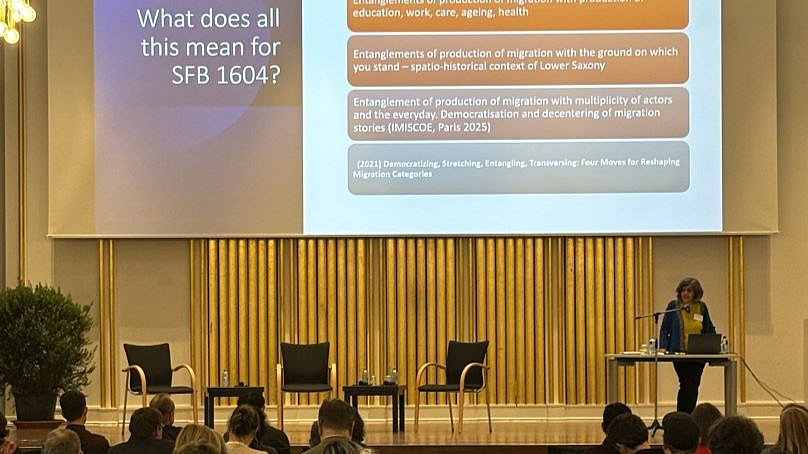

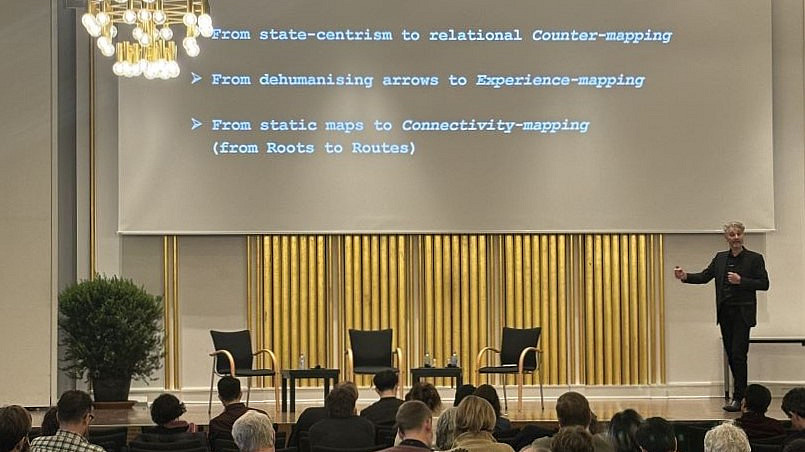

Vom 23.-25. Oktober 2024 versammelten sich etwa 160 Migrationsforscher:innen in Osnabrück zur Auftakttagung des im April gestarteten Sonderforschungsbereichs ›Produktion von Migration‹ (SFB 1604). Feierlich eröffnet wurde der SFB mit kurzen Ansprachen von Susanne Menzel-Riedl (Präsidentin der Uni Osnabrück), Andreas Pott (Sprecher des SFB) und Helen Schwenken (Direktorin des Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien, IMIS), an die sich eine spannend besetzte Podiumsdiskussion zu den Herausforderungen der Migrationsforschung in gesellschaftlich polarisierten Zeiten anschloss. Im Folgenden stand das Forschungsprogramm des SFB im Zentrum: Was bedeutet ›Produktion von Migration‹? Auf welche Weise tragen bestimmte Figuren, Infrastrukturen und Räume dazu bei, wie Migration gesellschaftlich hergestellt, ausgehandelt und problematisiert wird? Über diese Fragen referierten und diskutierten unter anderem Catherine Ramírez (Santa Cruz), Adrian Favell (Cork), Karen Phalet (Leuven) und Parvati Raghuram (Open University). Zum Abschluss der Tagung lieferten renommierte Wissenschaftler:innen aus dem In- und Ausland in halbtägigen Workshops wichtige Impulse für die konkrete Forschungsarbeit der 17 Teilprojekte des Sonderforschungsbereichs. Die Reflexion und Weiterentwicklung der theoretischen und methodischen Überlegungen profitierte dabei von dem interdisziplinären Charakter der Tagung, die Perspektiven ganz unterschiedlicher Fachrichtungen zusammenführte: von der Geographie zu den Rechtswissenschaften, von der Geschichte zur Psychologie, von der Soziologie zur Sprachwissenschaft.

Bundesweit erster Sonderforschungsbereich zu Migration startet

Was ist Migration? Diese Frage untersucht der neue Sonderforschungsbereich (SFB) „Produktion von Migration“ an der Universität Osnabrück, denn die Antwort auf diese Frage ist alles andere als simpel: Warum zum Beispiel wird die Schwedin, die in Deutschland lebt, nicht als Migrantin bezeichnet, in Deutschland geborenen Kinder und Enkel türkischer Einwanderer aber schon? Was ist der Unterschied zwischen Migration und Mobilität? Wie und warum verändern sich Bezeichnungen für Eingewanderte und ihre Nachkommen? In den kommenden Jahren widmet sich der SFB solchen Fragen. Pressemeldung (10.5.2024)

9. Jahrestagung des AK Geographische Migrationsforschung, Osnabrück 2023

Ganz unterschiedliche Räume der Migration standen im Fokus der diesjährigen Tagung des AK Geographische Migrationsforschung am 23. und 24. November in Osnabrück (Organisation: Christine Lang und Philip Verfürth): von Grenzräumen, über Ankunftsquartiere und Räume städtischer In/Exklusionen bis zu geographischen Imaginationen und mappings.

An den verschiedenen Tagungsbeiträgen wurde deutlich, welche Vielzahl an Faktoren und Akteuren an der Produktion solcher Räume beteiligt ist. Stark gemacht wurde dabei unter anderem die häufig weniger beachtete Rolle von Organisationen und ihrer raumbezogenen Praktiken, Kategorisierungen und Repräsentationen. So argumentierten Christine Lang und Philip Verfürth am Beispiel von Arbeitsmigration und migrantischer Arbeit, dass eine systematischere Untersuchung des Nexus Organisationen – Migration für die geographische Forschung lohnend ist. Max Pochadt hob die Bedeutung von Wohnungsbauunternehmen und anderen Vermieter:innen für Wohnbiografien von Migrant:innen hervor und Isabel Ramos Lobato und Heike Hanhörster verdeutlichten, wie Grundschulen (sozial-)räumliche Ungleichheit und schulische Segregation maßgeblich mitproduzieren.

Im Kontext zunehmender Restriktionen insbesondere in der Asyl- und Grenzpolitik gerät die Handlungsmacht von Migrant:innen leicht aus dem Blick. Hier setzte beispielsweise der Beitrag von Stefan Kordel, Tobias Weidinger und David Spenger zum ehrenamtlichen Engagement von Migrant:innen an, der zeigte, in welch ausgeprägtem Maße Migrant:innen gerade auch in ländlichen Räumen in Deutschland ehrenamtlich aktiv sind. Dass Migrant:innen, selbst unter den widrigsten Umständen, wie langanhaltenden Vertreibungssituationen, gewaltvollen Zurückweisungen und „weaponized landscapes“, versuchen, Handlungsspielräume zu nutzen und auszuweiten, machten die Beiträge von Benjamin Etzold und Philipp Themann deutlich. Auch in scheinbar ausweglosen Situationen entwickeln Migrant:innen, u.a. mithilfe solidarischer Netzwerke, eigene Umgangsstrategien. Diese Strategien zu erkennen und zu stärken, sei auch eine Aufgabe geographischer Migrationsforschung, so die Vortragenden. Inwiefern hier von einer autonomy of migration gesprochen werden kann und soll, wurde – angesichts der mächtigen und oft gewaltvollen Kontroll- und Disziplinierungsversuche von staatlichen Akteuren – kontrovers diskutiert.

Neben der Transformation von Räumen der Migration über die Zeit setzten sich die Beiträge auch mit der Frage auseinander, wie durch Raumproduktionen Zeitlichkeiten von Migration und Ankunft strukturiert werden. So warfen Antonie Schmiz und Sylvana Jahre die Frage auf, wie Ankunft gedacht werden kann angesichts einer Aufnahmepolitik, die auf eine dauerhafte Vorläufigkeit bzw. auf ein Nicht-Ankommen zielt. Hier wurden Parallelen zwischen Ankunfts- und Transiträumen deutlich, etwa in Bezug auf das „Gestrandetsein“ bzw. die Unsicherheit des Aufenthalts.

Miriam Neßler und Heike Hanhörster zeigten, wie bürokratisches „paperwork“ Ankunft und Teilhabe strukturiert und dadurch Ankunftsinfrastrukturen mitproduziert. Mit der Verschränkung von Perspektiven auf Zeitlichkeit und räumlich-materiellen Infrastrukturen im Kontext von Migration wurde dabei das Thema der letzten AK- Tagung weitergeführt, zu dem ein gerade erschienenes Special Issue („Infrastructures and Migration“, Geographica Helvetica, Hrsg. Anna-Lisa Müller und Leonie Tuitjer) präsentiert werden konnte.

Die Diskussion über Räume der Migration profitierte auch von vielfältigen methodischen Ansätzen. So präsentierte Ann-Christine Link Ergebnisse einer quantitativen Analyse zur Rolle von Klima- und Umweltfaktoren für die innereuropäische Migration. Einen kritisch kartographischen Ansatz verfolgte der Beitrag von Mert Pekşen zur Kartierung rechtsextremer und rassistischer Gewalt in Deutschland. Sabine von Löwis diskutierte, wie mental maps genutzt werden können, um „Fluchträume“ von Menschen aus der Ukraine zu erfassen und Katja Girr ging dem Zusammenhang von Raum, Emotionen und Wissensproduktion in der Migrationsforschung durch die Nutzung autoethnographischer Methoden nach.

Ein Blick auf die Produktion von Räumen der Migration bedeutet nicht zuletzt auch unsere eigene Rolle als Ko-Produzent:innen in den Blick zu nehmen. Intensiv diskutierten wir nicht nur, wo und wie wir Räume der Migration in unserer Forschung untersuchen, sondern auch, wie wir unsere Ergebnisse in die aufgeheizten öffentlichen Debatten zu Migration, Flucht und Asyl einbringen können und wollen. Besonders passend für die anregenden Diskussionen bei der AK-Tagung kam die Nachricht, dass die DFG den Sonderforschungsbereich „Produktion von Migration“ an der Universität Osnabrück bewilligt hat, der u.a. die Bedeutung von Räumen bei der Herstellung und Aushandlung von Migration untersucht und in dem geographische Perspektiven einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Ganz sicher wird es in den nächsten Jahren spannende Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen dem SFB und den Mitgliedern des AK Geographische Migrationsforschung geben.

Sophie Hinger, Matthias Land, Christine Lang, Philip Verfürth, Rundbrief Geographie (01/2024)

Großer Erfolg für die Osnabrücker Migrationsforschung: DFG bewilligt der Universität einen neuen Sonderforschungsbereich

Es ist eine herausragende Anerkennung für die Leistungen der Osnabrücker Migrationsforschung: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat den Antrag auf Einrichtung des Sonderforschungsbereichs ›Produktion von Migration‹ an der Universität Osnabrück zur Förderung ausgewählt. Die Forschungsstärke des Standortes und das innovative Konzept des Verbunds von 17 Teilprojektleiterinnen und -leitern aus Osnabrück, Berlin/Potsdam, Flensburg, Frankfurt am Main und Münster überzeugten. Zur Umsetzung des Vorhabens erhält die Universität Osnabrück für die erste Förderphase bis Ende 2027 ca. 8,3 Millionen Euro. Zur Pressemeldung (24.11.2023), weitere Informationen: www.producingmigration.org